编者按:2024年是全面贯彻落实党的二十大精神、深入实施“十四五”发展规划的关键之年,也是我校“更大申博”攻坚年、本科教育教学审核评估年、一流学科建设年。使命光荣、任务艰巨,学校将以此为契机,全面落实立德树人根本任务,全面深化本科教育教学综合改革,全面提升人才培养质量。宣传部将推出“聚焦教育教学 推进更大申博”系列报道,以各单位、各部门的工作特色亮点,宣传我校教育教学改革的新成就、新风貌,凝心聚力推动学校高质量发展。

近年来,马克思主义学院全面落实立德树人根本任务,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,加强内涵式发展,充分发挥好“大思政课”育人作用,推动思政课教学实现“三大转变”。

构建“三位一体”育人机制,实现从“独唱”向“合唱”的转变

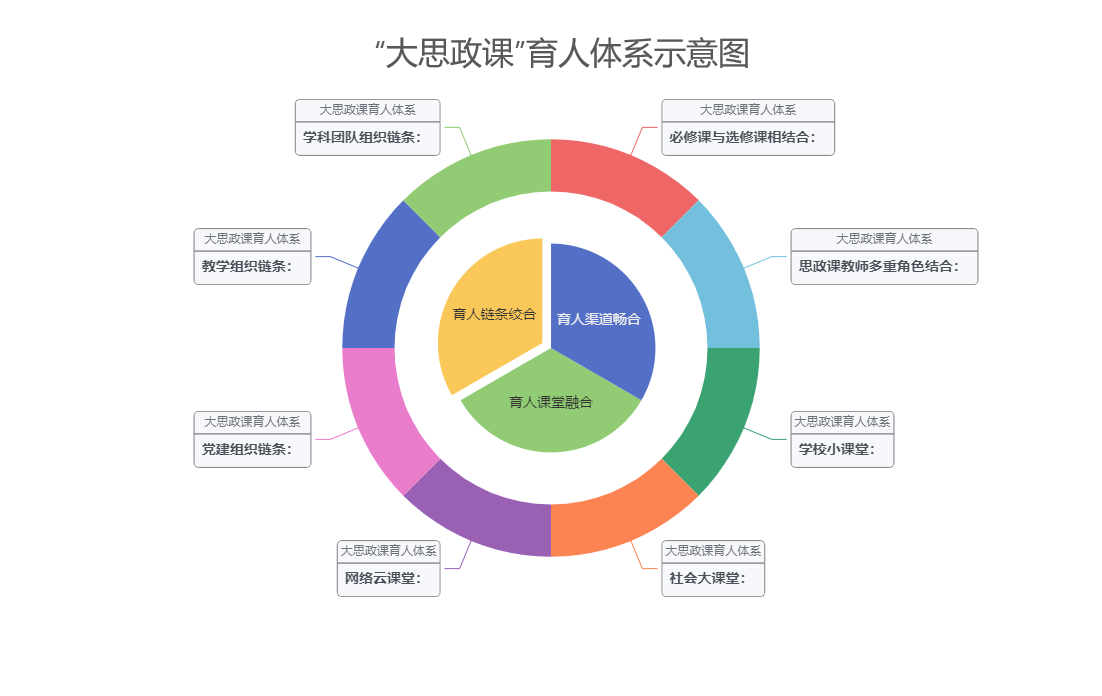

“一花独放不是春,万紫千红春满园。”马克思主义学院立足开门办思政课理念,与学校“三全育人”的各方面、各环节相互衔接、协调、联动,构建育人大格局,形成以“保障育人渠道畅通、促进育人课堂融合、实现育人链条绞合”为核心的“三位一体”联动机制和“育人共同体”。

“大思政课”育人体系示意图

保障育人渠道畅通。学院强化思政课课程群建设,形成“6+N”的必修课和选修课有机衔接的思政课课程群。强化思政课教师身份,鼓励思政课教师充当“多面手”,既是“教书匠”,又是“引路人”,还是学生班级的班主任、学生社团的指导教师、学业成长的导师,“青马工程”的指导老师,课程思政的好助手。课堂思政与日常思政教育一体化,确保了育人渠道的畅通与融合;促进育人课堂融合。学院注重将学校小课堂、社会大课堂和网络云课堂相结合,充分利用社会资源,重构教学内容,增加实践案例,使思政课更加贴近实际、贴近生活、贴近医学生,提升思政课的吸引力和感染力;实现育人链条绞合。学院通过学校党委设立的领导小组,统一领导思政课育人、课程思政育人等多组织链条,形成了从学校党委到党支部的党建组织链条,从教学组织到学科团队教研组织链条,从党校到社团的培训组织链条。这种多链条育人的合力,确保了育人工作的全面覆盖和深入实施。

畅通“知行合一”实践渠道,实现从“小课堂”向“大课堂”的转变

“读万卷书,行万里路。”马克思主义学院注重课堂延伸,把思政课堂搬到更多现实场景中,让学生在社会大课堂中认识社会、锤炼意志、积累经验,把爱国情、强国志、报国行统一起来,筑牢精神基石、夯实人生根基。

学院依托思政教育实践教学基地,把思政课与红色革命教育基地相结合,带领学生到粤东会馆、百色起义纪念碑、百色起义纪念馆等红色资源进行现场教学,引导大学生传承红色基因、赓续红色血脉;思政课与乡村振兴工作相结合,引导学生关注农村,指导学生到田间地头讲微党课、开展研究性学习,培养服务基层的意识和能力;思政课与医学实践相结合,带领学生到龙景社区卫生服务中心、养老院、特殊学校等地开展实践,培养学生良好的医德医风;思政课与爱国主义教育宣传相结合,围绕国家重大主题开展思政活动,开展“建党100周年”主题演讲、党的二十大主题演讲、两会主题宣讲等活动,增强学生的爱国情感和社会责任感;思政课与“大中小思政课一体化”建设相结合,引导学生走进百色市滨江小学、太阳花幼儿园等,实现思政教育“大手拉小手”的双向互动。

老师带领学生到百色起义纪念馆开展实践课活动

打造实践品牌育人特色,实现从“单点”向“多点”的转变

马克思主义学院根据各门课程的特点,精心打造医德医法交融实践平台、红色革命教育基地实践平台,铸牢中华民族共同体意识育人平台和“大中小学思政课一体化”建设平台,形成“多点开花”实践特色。《思想道德与法治》课程组持续开展“我的青春我做主”演讲活动、禁毒宣传、宪法宣传、民法典宣传等实践活动,形成“与法同行,德法同馨”的实践品牌特色;《中国近现代史纲要》课程组利用线上线下红色革命教育基地,引导学生参观红色资源展厅、观摩革命历史题材电影,形成“知史爱党、知史爱国”的实践特色;《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程组持续开展青春辩论赛、“学习贯彻党的二十大精神”主题演讲、红色革命教育等一系列主题实践活动,形成红色教育与社团同伴教育有机融合的品牌特色;《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程组以铸牢中华民族共同体意识为抓手,持续开展“探寻红色故事”“中华文化是一家—参观右江民族博物馆”等实践教学活动,形成民族团结教育和思政教育有机融合的实践特色;《马克思主义基本原理》课程组引导组织学生读原著、悟原理,让学生认识真理、感悟真理力量,增强学生对马克思主义的认同,形成了“培根铸魂,启智润心”的实践特色。

风正时济,自当破浪前行;任重道远,需快马加鞭。学院将紧紧围绕学校“更大申博”中心工作,以更加昂扬的斗志、更加务实的作风,铆足干劲,开拓进取,坚持立德树人、铸魂育人,深化思政课改革创新,立足大格局、用好大课堂、搭建大平台、建好大师资,努力让思政课“立起来”“厚起来”“宽起来”“强起来”。

(图文/马克思主义学院 编辑/麻霄汉 审核/杨承锐)